倫敦建築節LFA|倫敦市內竟有羅馬浴場遺址? 考古會義工解密浴場文化

【明報專訊】六月是倫敦建築節(London Festival of Architecture,LFA),這是全球最大的年度建築節之一。今年倫敦建築節一連30天舉辦了超過300個活動,包括建築展覽、講座、工作坊、公共藝術裝置和各類討論會等,而我最喜歡就是徒步導覽(walking tours)。今年LFA舉辦了接近50個徒步導覽,路線遍佈倫敦各個地區,涵蓋了超過50個區域,當中包括倫敦市中心和周邊的社區,每場導覽都會專注不同的建築主題和歷史背景。我也藉此機會嘗試多走訪不同社區,想進一步了解倫敦不同地區的文化和歷史,最有趣的莫過於發現倫敦市內原來有一個羅馬浴場遺址。每當提起羅馬浴場大家只會想起巴斯(Roman Baths in Bath),沒料到在倫敦郊區奧平頓(Orpington)亦有一個。

加熱系統暖水池 聊天按摩好去處

當日根據大會地圖去到集合地點,只見附近都是民居,完全沒有浴場或考古遺址的迹象。正以為自己找錯地方,在慌忙之際,遠遠看見有個類似停車場的爛地,裏面有幾位穿了反光衣的工作人員。上前一問,原來那個不起眼的鐵棚就是福德克羅夫特浴場(Fordcroft Romano-British Bathhouse)的所在地。

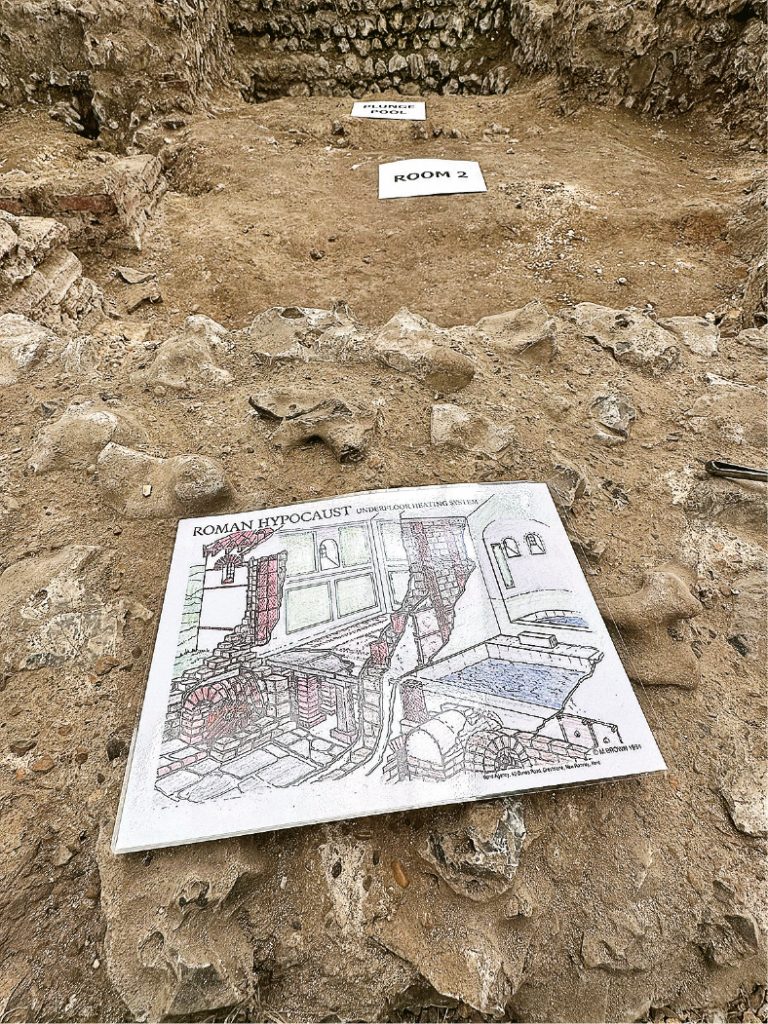

福德克羅夫特浴場的遺址於1970年發現,相信是公元270年興建,直至公元400年被荒廢,隨後進行了多次考古發掘,考古學家在這裏掘出多種文物,包括羅馬陶器、硬幣、建築材料和日常生活用品。浴場的建築結構包括了多個典型的羅馬浴室,如冷浴(Frigidarium)、溫浴(Tepidarium)和熱浴(Caldarium)。此外,遺址還展示了羅馬先進的加熱系統,包括地板下的加熱室(Hypocaust),通過地下熱空氣流動來加熱房間和水池。福德克羅夫特浴場的建設可以追溯到公元2世紀至4世紀。這一時期,羅馬帝國在不列顛島上建立了許多基礎設施和公共建築,旨在推廣羅馬文化和生活方式。浴場在羅馬人社會中不僅是沐浴和健身的場所,還是社交活動的中心。他們會在那裏談公事、玩樂、聊天、按摩,也會用名為「Strigil」的刮身板配合油去清潔身體。除了像巴斯那樣華麗的大型浴場外,羅馬浴場有時會附屬於旅館、別墅、軍營或農莊。根據奧平頓和地區考古學會(Orpington and District Archaeological Society,簡稱ODAS)的資料,福德克羅夫特浴場很可能是隸屬於當地的一個農莊。

考古會百義工 銀髮族學養深

說到奧平頓和地區考古學會,它是一個位於倫敦南部奧平頓的考古學組織。ODAS於1975年成立,致力發掘、研究和保護奧平頓及周邊地區的考古遺址和歷史文物,現時大約有100名會員,全都是義工。它最初由一群對考古充滿熱情的本地愛好者創立,他們曾協助該地的布羅姆利博物館(Bromley Museum)館長進行考古工作,幫手挖掘聖瑪麗克雷(St. Mary Cray)一帶,即現今福德克羅夫特浴場遺址和盎格魯—撒克遜時期(Anglo-Saxon)的墓地。在考古過程中,成員深受啟發,意識到考古的重要,並希望在上克雷河谷(Upper Cray Valley)一帶繼續考古調查。從古老的舊石器時代開始,上克雷河谷就有人類活動的紀錄。ODAS自成立以來,在這個地區挖掘多次,不但發現了羅馬時期的玉米烘乾設施、與羅馬護城河相關的盎格魯—撒克遜沉井小屋,還有一個複雜的羅馬道路和護城河系統。ODAS細心整理出土文物及考古研究,並按時期分類。上克雷河谷計劃的前5部分已經出版,時間橫跨舊石器時代到中世紀。ODAS不僅研究上克雷河谷,也在1986年開始長期挖掘一個中世紀的護城河莊園,它位於切斯爾赫斯特(Chislehurst)的斯卡德伯里公園(Scadbury Park),目標是尋找人類更早期的居住證據。除了挖掘工作,協會還會進行田野調查、文獻研究和處理被發現的文物,希望促進政府對歷史文化遺產的保存和研究。

就活動當日所見,ODAS成員大多是70歲以上的銀髮族,但你絕對不要少看這些公公婆婆。當日主要負責講解的兩位導賞,簡直是知無不言、言無不盡。他們不但對這個考古項目瞭如指掌,由羅馬時期數到英國的近代史,更熟悉遺址中每一個細節及功能、地方政府的文物政策、以至整個倫敦的考古發展等等,學富五車充滿魄力,令人佩服。

倫敦戰後重建 立例護文物

翻查資料,原來倫敦現時有超過50多個地方歷史和考古學會,儘管這個數字與1970年代《倫敦考古學家》報道的數字(當時有超過90個這類考古學會)相比顯得相形見絀,但以一個城市而言,仍是令人驚嘆。

倫敦的歷史可以追溯到羅馬時代,該城市最初於公元43年左右建立,取名倫底尼恩(Londinium)。幾個世紀以來,它經歷了中世紀、都鐸時代和維多利亞時代等各種階段,每個階段皆留下獨特的考古印記。這些考古學會參與了廣泛的社區項目,包括實地考察、審核規劃申請、進行研究和出版。他們經常與地方政府、學校、博物館和其他學會合作,並為會員和公眾定期舉行講座、導賞和各類相關活動。許多地方學會的焦點集中在自己的行政區(就像香港的十八區),倫敦有32個行政區,當中12個在內倫敦(Inner London),20個在外倫敦(Outer London)。此外,有些學會負責專題研究,例如「泰晤士河發現計劃」(Thames Discovery Programme, TDP),這是一個長期的考古項目,專門記錄和保護泰晤士河河岸及河牀的考古遺址,也有些學會進行跨地區運作。

二戰期間,倫敦遭受大規模轟炸,特別是著名的倫敦大轟炸(The Blitz,1940-1941),大量建築物和基礎設施毁於其中。戰後倫敦需要重建市區,其間發現大量埋藏地下的考古遺址和文物。1979年,英國《古蹟和考古區法》(Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979)出台,加强對歷史遺址的保護要求。該法規定建造商動工前必須進行考古調查和搶救性發掘,從此以後,許多地方政府開始資助各類考古活動,並成立專門的考古機構和學會。此外,英國民眾戰後的社區意識和文化保護意識逐漸增強,對本地歷史和遺產保護產生興趣,陸續組織自己社區的考古學會,旨在探索和保護周邊的歷史遺產。這些學會通常由義工運營,提供平台讓當地居民參與,加深社區對歷史的認識和重視。有見及此,英國的高等教育機構和研究機構慢慢重視考古學研究和教學,提供專業的考古教育和培訓。在倫敦居住一段時間,不難發現身邊人對歷史有一定認識,甚至所知甚詳。每次參加不同的徒步導覽,心裏不期然想起英國與香港的各種差異。

相關閲讀:印象派150年。回顧展|首場印象派展覽「重現」 反思藝術 賦予新意義

香港有沒有考古?

其實香港有不少考古項目,本地歷史遠比我們的普遍認知(由1842年殖民地時期開始)長。香港擁有豐富的考古資源和多樣化的考古項目,展現史前時代的人類足迹。西貢、南丫島、屯門麒麟崗、元朗錦田等地都有考古遺址。西貢黃地峒位處企嶺下海東岸、深涌及榕樹澳之間,是現時香港年代最久遠的考古遺址,

目前屬於大埔區管轄範圍。該處曾是舊石器時代晚期的石器製造場,據光釋光測年結果顯示,使香港史前時期可追溯至35,000至39,000年前。萬宜水庫遺址也是重要考古遺址,動工之時,工人發現不少陶瓷,繼續挖掘更發現古船組件、波斯製造的玻璃珠,相信是明朝商船經香港往東南亞貿易的歷史證明。

相比倫敦,香港考古學會數量較少,主要有1967年成立的「香港考古學會」和大學研究機構。這些組織規模較小,依賴有限的資金及政府的支持。香港政府於1976年實施《古物及古蹟條例》,並於1977年2月按條例成立古物諮詢委員會,保護考古遺址。相對倫敦,香港法規的執行和資金投入有限,雖然對發展項目的考古影響評估有要求,但監管和執行力度相對較弱,不禁令人產生無力感。

近日大家常談及九龍寨城,大眾彷彿又再掀起微微的保育意識及社區關注。身邊其實有很多有趣古蹟及歷史故事等待大家發現,幻想大家都熟知香港史,甚至如倫敦一樣十八區也有大眾自發的歷史和考古組織,相信會是一件非常有意義的事。

文˙ 葉曉燕

{ 圖 } 葉曉燕

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺