笑迎第二人生 健康在手 精彩由我

在首屆「樂齡生活及健康博覽」中,11位來自醫療、護理、社福及文化界的專家與過來人,分享了他們對樂齡3大課題的真知灼見——如何守護健康、規劃生活及活出精彩人生。從預防疾病、改善睡眠到面對癌症與痛症的治療新方向;從理財、院舍選擇到善用樂齡科技;再到在人生下半場重拾熱情與夢想,他們以專業與親身經驗啟發大眾,展現不論年齡,只要擁抱健康與積極心態,皆能笑迎第二人生,活出自主而豐盛的精彩篇章。

守護健康:預防+治療 提升生活質素

香港人愈來愈重視健康,踏入金齡或銀齡階段,對健康的追求更是有增無減。從睡眠質素、痛症問題,到擔心日後患上認知障礙症,甚至癌症等疾病,都是他們關注的焦點。有醫生及醫療業界人士指出,及早檢測、正確治療,以及培養良好的生活習慣,正是銀髮族守護健康的關鍵。

認知障礙症:新藥物改變病情延退化

認知障礙症不再是無法逆轉之症?養和醫院腦神經科專科醫生邵家樂(上圖)引述2015年全球認知障礙症的相關報告指出,全球每3秒便有多1人患上認知障礙症,預計至2050年有逾1.3億人患此症。至於本港,根據醫管局數據顯示,65歲以上長者中約有5至8%受此病影響,80歲以上更高達20至30%,估算至2039年60歲或以上患病人數更高達33萬。在長者群組中愈見普遍的認知障礙症,其早期徵狀包括記憶力衰退、判斷力下降及計算困難等。除傳統臨床檢查,新一代血液及神經影像檢測都能更準確及早發現病變。邵醫生指出,近年醫學界在治療認知障礙症方面取得突破。「新型標靶藥物能清除沉積在患者腦內的類澱粉蛋白(Amyloid proteins),有助減慢輕度患者的認知和生活功能的退化,有望改變和延緩病情,關鍵是愈早用藥效果會愈好。」而建立規律運動、均衡飲食、保持社交及腦部訓練等,有助降低患病風險;至於非藥物治療如多感官訓練與認知活動,亦可改善患者情緒與行為。

失眠:「安睡三招」改善睡眠質量

對不少銀髮族來說,要「一覺好眠」都是一種壓力。精神科專科醫生林震(上圖)指出,失眠在長者中極為普遍,長期睡眠不足會增加心臟病、中風及抑鬱風險。治療關鍵是要查找根源並作出針對性處理。除了傳統安眠藥及新一代治療失眠藥外,認知行為治療與靜觀練習等非藥物方式,亦有助長者重建睡眠規律。 林醫生建議嘗試從「安睡三招」做起,「第一,建立規律作息;第二,營造舒適環境,避免睡前運動或使用電子產品;第三,睡前放鬆,建議做深呼吸或靜觀練習。」他提醒長者切勿依賴過量安眠藥,要養成健康睡眠習慣,才是長遠養生之道。

癌症:非絕望 多模式治療增存活率

很多人聞「癌」色變,事關癌症仍是本港的主要死亡原因,單是2022年便有35,373宗新增個案,平均每日97人確診。「晚期癌症不等於末期,許多第四期患者仍可透過化療、標靶及免疫治療,有效控制病情,延長生命並維持質素。」臨床腫瘤科顧問醫生黃家仁(上圖)強調,早期篩查及綜合治療有助大幅提高存活率。他指出,預防癌症關鍵在於健康飲食、戒煙、避免過量酒精及定期檢查等。近年多模式治療結合手術、標靶藥、免疫治療與放射治療等,並配合紓緩治療與中後期照顧,有助患者維持生活品質。黃醫生鼓勵患者與醫生建立互信,並要學會與癌共存,「活得有尊嚴,就是最重要的治療目標。」

長期病:痛症與後遺症康復新方向

慢性痛症、柏金遜症、耳鳴、中風後遺症⋯⋯是很多長者常見的困擾。愛麗健醫療集團主席、愛麗健康復醫院創辦人及世界衛生組織傳統醫學科學院康復醫療專家張峻(上圖)分享,近年興起不少非藥物、非手術復康方案,例如結合中醫經絡與西方醫學技術的「愛麗健療法」,可改善組織老化、萎縮及功能退化,對慢性病有一定成效。他強調,康復不單為延長壽命,更在於提升生活質素。「透過合適療法,患者可重拾自理能力,並減輕家人的壓力。」

生活規劃:及早籌謀 樂齡無憂

健康要管理,退休生活同樣要好好規劃!無論是理財、選擇合適院舍,還是擁抱樂齡科技,只要積極參與,長者都可以為自己創造健康、安心、精彩的樂齡生活。

理財 / 心靈:活出豐盛晚年

「退休並非人生的句號,而是另一段旅程的開始。」綜合東華三院王澤森長者地區中心年輕長者服務發展專責社工曾家樂(上圖)及陸思霖(下圖右)的意見,理財與心靈規劃同樣重要。他們以中心早前推出的《銀齡生活規劃教材套》為例,透過遊戲、模擬情境及「道具錢」,讓長者實際體驗如何分配退休後的醫療、娛樂、飲食及住宿等開支,協助他們更清晰掌握財務所需。

退休長者陳婉貞(下圖左)分享,以往覺得「錢多錢少,夠用就好」,但學習後才明白即使積蓄有限,也需要周全規劃。「其中教材套讓我和丈夫學會討論未來生活,心裏感覺更踏實,避免日後手忙腳亂。」她直言,要活到老學到老,期望繼續周遊列國,善用退休時間開拓眼界。

教材套內容同時涵蓋心靈健康,鼓勵長者訂立「優質退休生活宣言」,提醒自己在人生下半場仍可以追夢——無論是參與義工服務、發展興趣,甚至挑戰一次馬拉松,都能活出積極和精彩的晚年。

選擇院舍:合長者需要重中之重

當長者健康轉弱,需要專業照顧時,選擇合適的安老院舍便成為家庭的重要課題。樂活易高級安老服務主任黃凱莉(左圖)

提醒, 在挑選院舍時, 長者及家人必須「分清緩急輕重」,首要是清楚長者的實際需求,「例如有些家庭以入住時間的迫切性來決定院舍種類,卻忽略了醫療支援和社交環境,長遠未必適合。」

她建議從三方面入手,以釐清長者的真正需要,「第一是醫療照顧,考慮院舍是否有足夠的合資格醫護人員;第二是生活習慣,環境設施能否配合長者的日常起居;第三是社交需要,留意院舍有否提供多元化活動,協助長者維持人際網絡等。」此外,收費模式與管理方針亦是關鍵。黃凱莉強調,選擇正確的院舍,不僅保障長者健康,更是讓他們安享有尊嚴晚年的關鍵。

樂齡科技:提升服務溫度質素

科技正悄然改變長者的生活方式!香港路德會社會服務處行政總裁劉思凡(右圖)指出,隨着人口老化及護理人手短缺,樂齡科技已成未來護老的重要支柱,「例如智能牀褥能監測睡眠與跌倒風險,遙距醫療則讓長者足不出戶已可以讓醫生會診,這些創新應用正逐步提升生活質素。」

她表示,社福機構擔當了橋樑角色,既協助長者適應新科技,也要確保資源公平分配,避免「數碼鴻溝」令基層長者被邊緣化。「樂齡科技並非取代人手,而是減輕照顧者的壓力,讓護理工作能更多聚焦於情感交流與心理支持,從而真正提升護老服務的溫度與質素。」

人生下半場:從心出發活出精彩

經歷多姿多彩的人生上半場,下半場又該如何走?藝人黃淑儀華麗轉身,成功發展烹飪事業;廣告大師吳文芳退休後遊歷世界,並用文字書寫新篇章;前港姐吳文忻勇敢抗癌,從人生低谷中重拾希望。他們的閱歷帶來勇氣,敢於從心出發,學會善待自己。

黃淑儀:從當紅花旦到飲食達人

黃淑儀(上圖)是70年代無線電視的當紅花旦,曾主演多部家喻戶曉的經典劇集。她對烹飪的熱愛,始於小時候。當時一家從廣州移居香港,她負責一家人的飲食,每次被家人稱讚的滿足感,驅使她不斷提升廚藝。她在事業高峰退下火線,婚後移居加拿大,相夫教子,並在當地主持電台節目,分享煮餸技巧,後來重返無線電視主持飲食節目,成功奠定烹飪達人的地位,如今更有自己的醬料品牌。

76歲的黃淑儀,偶爾被街坊形容為「煲湯那個人」時,她也會感到有點不快,但笑言相比娛樂圈的不可控,煮食讓她更有掌控感。「與其拍劇,不如控制自己的鑊鏟和火候。」她鼓勵年輕人:「鍾意做就投入去做,不明白就問。」

吳文芳:旅行出書揭人生新篇章

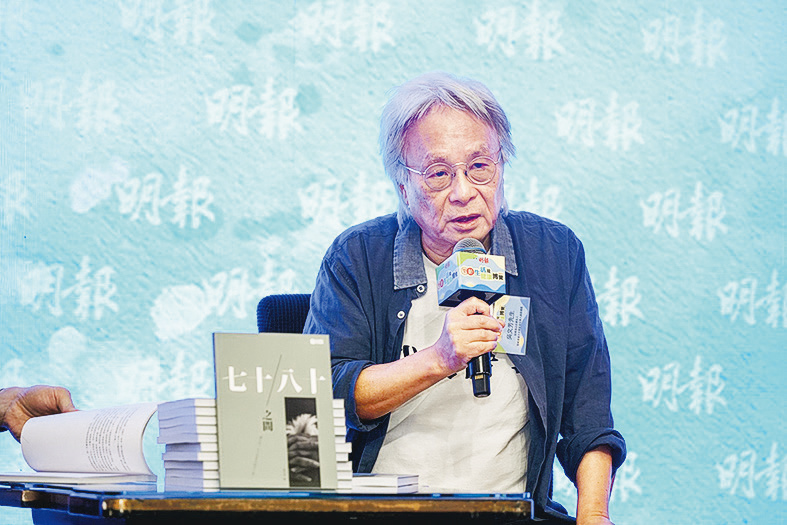

73歲的吳文芳(上圖),曾是香港廣告界的風雲人物。他擔任過香港智威湯遜(JWT)創意總監,並為前特首曾蔭權參選時創作經典口號「我會做好呢份工」。從事創意工作大半生的他,對人生的每個階段都有獨特的規劃。

60歲時,吳文芳問自己:「如果我70歲就死,這10年應該怎麼過?」於是,他決定用10年時間旅行,結果走遍70多個國家。即使疫情中斷了旅程,旅行帶來的體驗仍讓他感到無比快樂。70歲時,他再次問自己要做什麼,這次他選擇完成新作,《七十/八十之間》,書中以隨筆形式記錄他70歲後的生活點滴,從日常瑣事到內心掙扎,呈現他對人生的深刻反思。他希望通過書中分享能解決大家生活中的煩惱,「讀完這本書,有可能你會年輕四五歲。」他幽默地說。

吳文忻:抗癌路上學會善待自己

50歲的吳文忻(上圖),曾是香港小姐季軍,婚後育有兩名女兒,看似生活美滿,卻在3年前確診四期乳癌。她坦言當時情緒崩潰,甚至埋怨上天,但經歷一段痛苦低潮後重新振作,並在同路人間找到互相扶持的力量。 在這段時間,她將自己人生上半場的笑與淚,寫下新書《因愛重生》,希望鼓勵同路人。

吳文忻回憶,患病前她總是過於專注照顧家人,忽略自己的需求,長期累積的負面情緒終於影響了健康。如今,她將癌症視為人生旅程的一部分,學會善待自己。她鼓勵癌症患者說:「不要一開始就判自己死刑。」每天留出me time靜思,與自己對話,保持心境開朗,積極面對病情。