【法國五月2023】來一趟VR虛擬凡爾賽宮之旅! 「踩着」單車遊覽不同路線風景 鑽入房間細看藏品

【明報專訊】法國巴黎離香港將近半日機程,法國文化象徵——凡爾賽宮則是外加距離巴黎市中心1小時車程。常言千里之行始於足下,但借用科技,法國五月聯同康文署帶來虛擬凡爾賽宮之旅,讓香港人眼睛先旅行。凡爾賽宮虛擬之旅之前曾落戶上海和新加坡,凡爾賽宮館長Laurent Salomé又認為科技如何幫助博物館發展?

一道低沉的男性聲線用上法語——時常被形容為人類最動聽的語言之一——卻無法聽懂。原來是法王路易十四向參觀者致歡迎辭,為虛擬凡爾賽宮之旅掀開序幕。技術人員按照路易十四的健康紀錄及信件,合成其聲音。即使虛擬,亦盡東道之誼。

路易十四自4歲繼承王位,在位長達72年,橫跨17、18世紀,為歐洲歷史上重要君王之一。凡爾賽宮起初僅為其父路易十三的狩獵小屋;路易十四接任後,花其一生興建凡爾賽宮及林園,凡爾賽宮自建成以來一直是法國權力的象徵。即使君王制在法國消散,凡爾賽宮仍是展示法國權力的博物館。

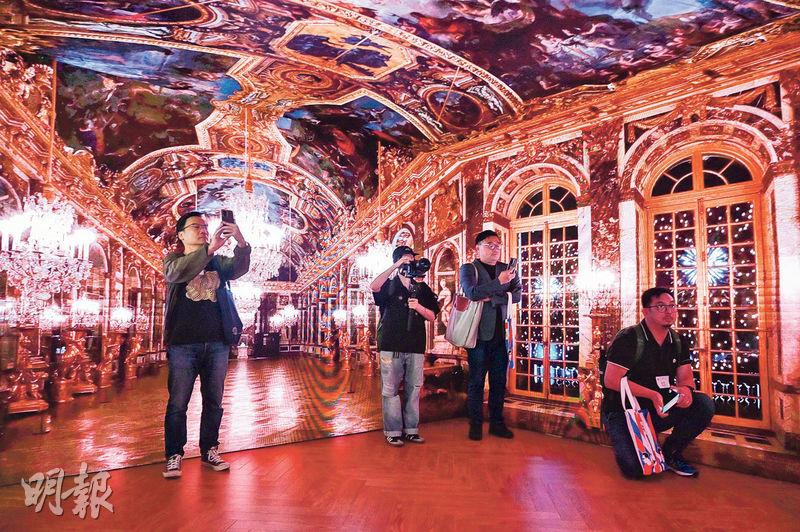

電子屏幕–360度電子屏幕輪流展示凡爾賽宮不同大廳:鏡廳(圖)、皇家歌劇院、戰爭廳、墨丘利廳和維納斯廳,宛如置身其中。(鄧宗弘攝)

展廳一隅–展覽其中一站除了拼圖遊戲和王室變身區外,亦有多媒體藝廊,相隔千里介紹凡爾賽宮藏品。(鄧宗弘攝)

VR之旅–參觀者戴上VR眼鏡,步入凡爾賽宮的虛擬實境,走訪凡爾賽宮不同角落。(鄧宗弘攝)

變身王室成員–在王室變身區,選擇想要變身的王室成員,對準熒幕鏡頭,就能將自己的臉換上王室成員身上。(鄧宗弘攝)

Laurent Salomé(嚴嘉栢攝)

多媒體展出逾90項藏品

倘若未能親身到訪凡爾賽宮,亦可在虛擬展覽先縱覽凡爾賽宮的格局和歷史。個別廳會透過360度電子屏幕呈現室內華麗格局、裝潢;透過多媒體畫廊,展示逾90項凡爾賽宮收藏;利用VR技術細賞宮內精選建築,不單可避開人龍,甚至透過虛擬可觀賞到更佳角度。凡爾賽宮的林園舉世聞名,觀眾可「踩着」單車遊覽一番,反而現實不存在踩單車遊宮這選項。最後展覽以一段凡爾賽宮一日遊的沉浸式影片作結,從破曉、日落待到午夜。

虛擬凡爾賽宮此前曾落戶上海和新加坡,凡爾賽宮館長Laurent Salomé早前接受專訪時指出,「虛擬凡爾賽宮讓參觀者明白和感受更多凡爾賽宮是怎樣一回事,即使他們未有計劃到訪,都可先親身體驗」。在他眼中,凡爾賽宮不單是法國的文化標誌,更是世界遺產,讓世界所有人都能享受。

香港站增不同路線風景

香港站「虛擬凡爾賽宮之旅」並非照搬上海和新加坡的安排,「例如騎單車部分,你會看到不同的路線和風景,我覺得看起來甚至好過上一次」。

Salomé認為營辦今趟虛擬之旅讓他們有機會更了解亞洲旅客的想法,「特別在遠東,因為我們之間的文化迥異,所以知道他們(遠東遊客)在凡爾賽宮想什麼、發現到什麼和感受到什麼是很重要」。他認為就像法國旅客到訪故宮,其實他們未必了解背後的歷史,了解受衆的想法就能給予適合的資訊。

譬如,他觀察到亞洲旅客對於繪畫較感興趣,法國本地旅客反而鍾情建築。「其實我們面對很大問題,不知怎樣讓今人接觸一幅17世紀的繪畫,有時亞洲旅客會從那幅繪畫中有更多感覺。」他舉例指路易十四和瑪麗王后的肖像,可能蘊藏着某種迷思,象徵着法國君主制的最後探戈,爾後開展了法國交織民主、革命和暴力的新浪潮。

他透露,美國遊客一路以來是凡爾賽宮最大的遊客群;遠東遊客亦日漸上升,大概佔遊客總數五分之一,「甚至有成為最大的海外客群的趨勢」。所以他笑言,疫情期間看見凡爾賽宮沒有遊客的感覺很奇怪。Salomé提到美國人的鍾愛不限於遊歷,更一直參與修復凡爾賽宮,例如美國實業家John D. Rockefeller在一戰後注資協助修復凡爾賽宮。或者美國收藏家經常收藏來自凡爾賽宮的家具和瓷器。

Salomé認為凡爾賽宮本身也可稱得上是為全球參觀者而設計,因為建造者路易十四覺得凡爾賽宮需要講述世界其他部分,「有很多這類宮廷裝潢講述這類細節,他們覺得需要講述世界不同部分,他們喜歡組織世界,所以會有一天中的每一個時刻:早晨、中午、傍晚和午夜,會有四季,也會有世界不同的部分:亞洲、歐洲和非洲,總是有這些雕像象徵這些事物,所以這是非常具備國際視野」。

他提到凡爾賽宮之前從未關閉,即使二戰期間仍然開放,沒想到第一次就給了世紀疫症。「當我們重開的時候,就只有法國人。凡爾賽宮從來不止有法國人,即使路易十四時代,都滿是海外遊客,可能是來自土耳其、暹羅的大使,所以它總是一個國際化的地方。」

不過,Salomé打趣道:「疫情其實也有些好處,但不多。」在實體的凡爾賽宮,「我們做了很多平常不會做的事」,例如總是人頭攢動的鏡廳也關閉了數個月,他們亦修復了凡爾賽宮不少地方。而且可以在宮中專門拍攝網上相片,甚至動用航拍機在宮內盤旋,尤其拍攝宮殿天花,參觀者甚至可以隨航拍機縱覽整個宮殿。

走進皇家禮拜堂 近看天花地板

除了用3D模型重塑凡爾賽宮宮殿和館中藝術品,如前述,參觀者可騎着單車遊覽凡爾賽宮地景,一嘗在凡爾賽宮騎單車的滋味。參觀者只要戴上VR眼鏡,甚至可一嘗在凡爾賽宮實體旅遊未竟之事:譬如走進凡爾賽宮每一間房間,「甚至細看那些家具的王室標誌」,或者「走進每一個藝廊的角落,細覽每一個細節」。「因為凡爾賽宮是集齊住宿、管理於一身的宮殿,所以每一間房間都有特定的功能和意義。在虛擬下,我們可以看清楚更多細節。」譬如走進凡爾賽宮的皇家禮拜堂,可以仔細看到其天花、地板,「當你現實在凡爾賽宮的時候,這裏真的太多人,現實不知怎的,總是會干擾你」。此外亦設有一個AR相機,只要掃描相關AR,就能接觸展覽資訊,知道更多凡爾賽宮不同部分。

博物館總是面對如何歷久常新的問題,凡爾賽宮擁有數百年歷史,想必也是Salomé的棘手難題。「事實上這很容易,因為凡爾賽宮總是在改變。」因為凡爾賽宮是一個大宮殿,他笑稱總是有些事物讓他們工作。例如他們在不久前重開了路易十五情婦Madame du Barry的房間,因其情婦身分,路易十五給予她裝潢華麗的房間。「我們一直擁有這些房間,但並未向公衆開放,因為它們是空蕩蕩的。」因此經研究後,他們嘗試找回相應的家具,「有些家具去了羅浮宮,或在坊間收藏中」。所以他們嘗試取回那些家具,花費亦不菲。他也豪言:「當你來過凡爾賽宮,你必須回來,因為3年之後你就會看到一個不同的地方。」譬如皇家禮拜堂亦重新修復,天頂重新鍍金,「讓禮拜堂在百年過後重現金碧輝煌;目前他們就在修復大特里亞農宮」。

通常最令博物館擔心的是吸引年輕參觀者的問題,Salomé笑言對比他從前在美術館的工作,凡爾賽宮好像不用花費吹灰之力就能招徠年輕參觀者。「就算你講到那些印象派畫作,莫奈、雷諾瓦,他們很喜歡它,也覺得自己知道它。但是凡爾賽宮,這個宮殿,這個庭園,這些故事,他們喜歡更多。」與此同時,他也强調凡爾賽宮的宣傳方法比較「未來」,用上各種新派宣傳資源,如影片、3D動畫,塑造展覽的品牌。凡爾賽宮亦曾經舉辦電子音樂會;網絡上,他們最近做了一個二戰系列,講述凡爾賽宮二戰時迥然不同的氛圍,分為4部分:講述戰爭如何發生、凡爾賽宮當時發生什麼事、法國人當時如何守護宮殿、德國人入侵後又如何生活。「當時凡爾賽宮只開放予德國人,只有一小部分向法國人開放。」

「我不是科技迷,我是一個非常傳統的策展人,我喜歡實物,但我也喜歡虛擬的東西,但對我來說,這是一種途徑。你總是覺得在現場比起在熒光幕前更使人高興,因為你感受到它的氣味和材質。」Salomé自言是一個傳統的人,不過總是想用上新科技,跟參觀者分享凡爾賽宮,所以無論這種老派和科技的視野都必不或缺。

虛擬凡爾賽宮之旅

日期:即日至7月9日(周二休息)

地點:沙田文林路1號香港文化博物館1樓專題展覽館3至5

網址:bit.ly/40tLUtb

文:嚴嘉栢

美術:謝偉豪

編輯:王翠麗

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

風力管風琴 「破爛」音色再生 玩創新音樂 打破框框

【明報專訊】香港有沒有鯨魚?自然生態問題可用ChatGPT極速解答,但透過音樂劇場可先體驗一場觀鯨記;管風琴通常莊嚴地置於教堂內,放在戶外會否也可讓風吹響?種種音樂創意由藝術機構「廿一檔」帶到香港——不一定要坐定定、在演奏廳演出才算音樂。開心與否難用KPI計算,文化藝術亦很難用數據衡量。香港未來又有沒有這種視野來塑造創意土壤,讓音樂發展突破固有框架?

走進演奏會,開幕、中場休息、謝幕——現在還可以拍照留念,但是音樂又豈止這般?當代音樂不滿足於古典音樂的固有形式、呈現方法、音樂美感等,繼續叩問「音樂有什麼可能」?五花八門的當代音樂自20世紀起應運而生,受傳統音樂訓練的陳楚珊和鄺展維亦問着同樣問題,2019年創立「廿一檔」,探索音樂疆界。

沉浸式觀鯨——沉浸式音樂劇場《觀鯨記》2019年在瑞士首演,樂手和表演者會換裝、用上道具,讓觀衆猶如參加一場觀鯨遊船之旅。(廿一檔提供)

D打印管風琴——Kaspar König運用3D打印製造風力管風琴,部分組件從瑞士運來,部分組件則在香港打印,7月中旬在坪洲展出,展示可持續發展和藝術創作的可能。(廿一檔提供)

研究長號音色——加拿大長號手Felix Del Tredici(左)與伙伴為節目《肺怎忘餐》研究長號音色。(廿一檔提供)

烘焙+音樂——Felix Del Tredici疫情期間轉行烘焙,發現烘焙與音樂創作有不少相同之處,搓着生麵糰探索兩者的關連。(廿一檔提供)

探索音樂可能——鄺展維(右)和陳楚珊(左)成立「廿一檔」,期望突破香港從事音樂的固有限制,探索音樂藝術各樣可能。(朱安妮攝)

依場地度身訂做音樂

陳楚珊在當代音樂樂團「香港創樂團」擔任經理多年;而鄺展維負笈英國後回流香港,跟香港不同樂團合作創作當代音樂,如香港小交響樂團和香港創樂團,但都限於演奏會。他不諱言在香港玩當代音樂的樂團不多,國際上亦算是小衆。雖然未在香港樂迷之間普及,但他不擔心觀衆對當代音樂不受落,反而藝術家有責任選擇「餵」什麼給觀衆。

「不單做演奏會,而是一些新音樂有什麼可能呢?」數年前鄺展維跟香港創樂團挾着同樣問題,開展「聽得見的城市」計劃——在一年間走訪大館、坪洲、香港大學、東蓮覺苑等不同地點,不同的音樂人因應場地,度身訂做場域特定的音樂,「少少沉浸式想法,觀眾可以在空間游走,去接觸這個表演」。來到今年「廿一檔」的系列節目「#點只音樂」,節目之一《觀鯨記》將延續場域特定的做法,而其他節目或許也透視着音樂有什麼可能。

海事博物館沉浸式「觀鯨」

《觀鯨記》由瑞士團隊Kollektiv International Totem炮製,2019年在瑞士首演,讓劇場觀衆體驗如幻似真的觀鯨遊船之旅。香港版將在下月於香港海事博物館碧海演講廳上演,望出窗外的蔚藍海景,觀鯨的真實感倍增。團隊由跨領域成員組成,鄺展維眼見他們不分領域,在不同範疇合作,一反跨領域合作就各有各做專長的慣例,「對我來說是一個衝擊,原來可以這樣,音樂創作不受所謂的範疇框住」。

暑假期間,則會在坪洲展出瑞士/荷蘭藝術家Kaspar König的風力管風琴。陳楚珊笑言König是「發明家」,屢屢發明音樂裝置,此前就有水力管風琴,今次則用3D打印和再生風琴管,製成大型風力管風琴,任風吹拂、吹響。她認為香港表演藝術界有別於商界,尚未有意識觸及可持續發展,而風力管風琴將可持續設計結合藝術創作,借用自然發動裝置,正正討論「人和自然的關係」。

烘焙結合長號音樂創作

疫情期間不少音樂人轉行,加拿大長號手Felix Del Tredici便跑去做麵包;之後更結合烘焙經驗和長號音樂創作出《肺怎忘餐》及其音樂裝置,伙拍香港藝術家梁家綸演繹。陳楚珊思考Del Tredici的經歷:「其實無論怎樣(的環境)都可以是你的創作素材,藝術家本身就是有這個可能、有這個能力去做(創作)。」

鄺展維還會親身落場,與藝術家何子洋合作演繹《再生頻道》聲音裝置。他們雖未如坂本龍一般找來一台經歷過地震海嘯的鋼琴,但也蒐羅了大量棄置樂器,透過合成器改裝成揚聲器,並按樂器本身「破爛」的音色來創作樂曲。相較過往為樂團作曲,只要按着樂譜演奏,似乎可輕易重複體驗,但鄺展維在今次作品的出發點,正正希望找來獨特的音樂體驗,無論觀衆和藝術家也難以重複。

資助批核系統框死音樂可能

想起為當代音樂計劃申請資助的過程,鄺展維不禁感嘆:「我做創作人的經驗是,如果你有一點脫離固有模式,其實很難跟別人解釋,為什麼你需要長一點的時間去做研究和發展。」尤其是官方資助機構,變相很多樂團慣性從演奏會去思考音樂——固定的呈現方式、時間線、觀衆群,框死了音樂很多可能。音樂創作本是自由,竟受資助系統所限——事前就要預估到觀衆人數、全盤計劃,但文化藝術真的在寫計劃書一刻就能清楚知道?

陳楚珊提到,反而有一些接納港人申請的歐盟文藝資助,只要求大概的計劃框架,並且給予藝術家時間去研究計劃;而之前的「聽得見的城市」計劃,則由私人基金何鴻毅家族基金資助,從構思到面世經歷了兩年,「兩年對香港創作人是一段很長的時間,但是從那次經驗,我們發現用兩年時間其實很需要,但是香港沒有這個空間給創作人」。以藝發局資助模式為例,就未必做到如「聽得見的城市」長時間和大型的計劃。

政府掌管公共資源並投放到文藝界,但藝團和藝術家變相更依賴公共資源,必須跟着遊戲規則走,可說是一把「兩刃劍」。她觀察到香港很多藝團依賴公共資源就能存活,其實在世界罕見;世界不少藝團要自負盈虧,也受環球經濟影響,美國老字號樂團費城管弦樂團就曾一度破產。

回首香港表演藝術界與私人領域合作,陳楚珊認為缺乏平台接觸商界,相反在當代藝術界,因不少銀行家兼是收藏家,早已建立好與商界合作的基礎。回憶過往與現存的私人文藝資助洽商,她發現可以有不一樣的審核機制,允許更多創作自由:「他們(私人文藝資助)申請資金的機制和政府不同,譬如藝發局首先要入紙申請;但在商界如賽馬會,在你未遞任何紙之前,他們會來跟你聊天,看你啱唔啱嘴形。賽馬會如果想跟某個團合作,他們會來看很多場該團的演出,然後才開始聊天。」

畢竟商界不是開善堂,要有足夠誘因才能鼓勵他們資助文藝,譬如德、法無論資助文藝產業或做慈善皆有稅務優惠。「整個社會要有共識,明白為什麼支持文化(產業)可以減稅,政府又要有視野,為什麼要支持這些文化(產業)。」鄺展維舉例柏林愛樂樂團獲德意志銀行資助,「他們(德意志銀行)見到柏林愛樂樂團是國寶,全世界都覺得我們(柏林愛樂樂團)是最强的。所以有時你要做到那個價值給人看,那些人就會覺得支持你有意義 」。陳楚珊也覺得商界資助文藝「是支持理念多於幫你(商界)賺錢」,所以表演藝術業界反倒要努力讓商界見到文藝的價值。

從商界拓闊文藝資源固然值得考慮,但公共資源栽培新藝術家似乎責無旁貸。鄺展維認為總不能期望商界投資未有成績的藝團和藝術家,「政府的角色就是要維持對社會必須的東西,有時未做出成績,你是要給(藝術家)時間」。雖然業界有時也笑言政府資助是「文藝綜援」,但他覺得公共資源應有空間允許藝術家犯錯,才能從犯錯中成長。然而政府資助往往按逐個項目批出,未必有效培育出新一代。

政府資助屢屢以結果為目標,「想將資源放在已經有掌聲的地方」,但結出果實之前先有花凋落,「其實也有點像種植物,不可能每棵植物種出來都好,最後總可能有些死了」。公共資源在結果與種植之間或許也需要平衡,「整個社會都要有眼光,當然第一步就是掌管政策的人有沒有這個眼光」,瞥見下一代的文藝潛力。

香港投放在音樂的資源不算少,亦不乏音樂建設、樂團、大學教育等配套,鄺展維說,「我覺得香港是軟件問題多於硬件,那些人的想法有時被自己框住,被一些行業固有的模式框住」。「即使改變不到整個大生態,起碼那些會想創作的人,見到有個模式原來可以做,而不是只活在別人的框架。音樂家其實都是藝術家,都可以有自己的想法、自己的創意、自己的概念。」

網址:bit.ly/3LmwD94

文:嚴嘉栢

編輯:梁小玲

美術:張欲琪

facebook @明報副刊

電郵:feature@mingpao.com