【必修課:藥物】強化藥物知識 做好健康管理 自理小病痛有法

【明報專訊】香港與內地通關之日終於來臨,但關未開再出現繼第五波疫情之後的搶藥潮,一盒必理痛賣逾700元,還有水貨、印度貨,一時又傳病毒變種要入定止瀉藥,藥劑師日日受訪給買藥建議,勸大家勿恐慌。然而在非牟利組織「醫護行者」所設醫護行社區藥房裏,藥劑師忙到踢晒腳配藥期間,過程中亦融入藥物教育,做長線工作,記者親身體驗「平安藥配藥服務」,配以他們提供的小病小痛秘笈服用,確具淡定心神之效。

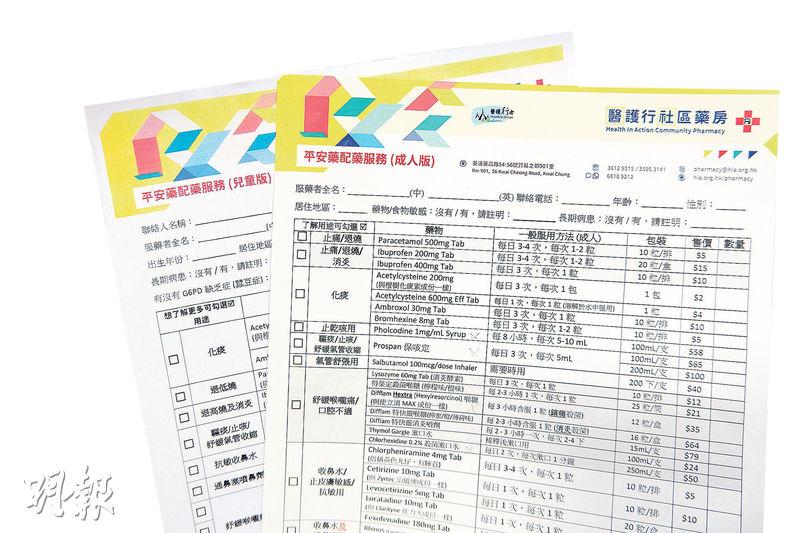

填表配「平安藥」

在醫護行社區藥房駐場的藥劑師李家豪(Tommy)笑言,曾有街坊到來說要配化痰藥,知道要等好一會才取到藥,即時躁底,可是輪到他了,也禁不住多問藥劑師幾句,最後大概也理解為何人人前來不是買完藥就走。Tommy與記者模擬配平安藥流程,拿出一份表格,分6行資料,分別為藥物用途、藥物名稱、一般服用方法、包裝、售價、數量,例如首項「止痛/退燒」,旁邊就是「Paracetamol 500mg Tab;每日3-4次,每次1-2粒;10粒/排;$5」,最後的數量一行是空格待填。

說是「平安藥」,退燒、收鼻水、止嘔、化胃氣……是否樣樣買齊最平安?Tommy建議記者非長期病患、較為年輕,若是為新冠中招準備,針對常見症狀發燒、喉嚨痛、止咳備藥已足夠。他說透過一張表格,「希望可給不同教育程度的市民理解藥房服務,配藥時會為他們衡量是否合用,早排有人想買很多,我們也會調低他的期望,一個家庭預留3至5日的藥已足夠」。

表格頭一行從症狀入手,一般街坊都易明白,想了解更多的話,當場可就看似複雜的第二行藥名再問,化痰一項有4種,Tommy說明Acetylcysteine 200mg是冲水飲用,「有糖尿病的人不建議用,因為糖分較多,如你較年輕及沒糖尿病都可以用,冲水飲方便,也順便有水落肚,喉嚨都舒服些」。Acetylcysteine 600mg Eff Tab加了代糖,糖尿病人可用,只需一日一粒溶在水中服用,另外兩種是藥丸。比較第五波,市民一來便問「中招買哪種藥?」他說現在「有人會問更深入,如退燒藥問Paracetamol(撲熱息痛)及Ibuprofen(布洛芬)的分別」。

檢視整合個人用藥清單

記者繼續試用服務,聽說變種病毒會引起腹瀉,要否備些止瀉藥?他耐心答,「以我們這半年觀察,香港確診後肚瀉的人不是很多」,而肚瀉服藥視乎情况,「腹瀉一般因細菌引起,方便去到廁所,一般建議盡量先屙清, 萬一腹瀉次數較多, 才考慮使用止瀉藥,以減少肚瀉次數」,除了次數問題,亦要留意肚瀉會排走水分、礦物質,「可服礦物鹽補充劑,補充流失了的電解質」,他建議此際未必需要購買。記者想起家中買了寶礦力,不過久未中招已喝掉了,「其實也可依世衛配方用一定比例的鹽、糖、水調配」。

這個梳理擁有藥物、管理藥物的過程,長遠也是一種教育。Tommy說有市民更會多拿一份表格抄下筆記,好等下次需要時用得上,藥劑師也可就去旅行備藥給意見,以及提供藥物管理服務,如長期病患者需服用多種藥物,又或看不同專科,可能獲發類似藥物,都可檢視及整合個人用藥清單。

「自理秘笈」普及藥物知識

「醫護行者」去年底亦推出「小病小痛家庭自理秘笈」(bit.ly/3GpeRhE),除了新冠肺炎,亦包括處理濕疹、主婦手、胃部不適等常見小病痛的貼士,當中有些藥物知識在現時非常實用:

1.原廠藥vs.副廠藥

仍有很多市民買藥指定要「必理痛」,報道中不時見藥劑師稱買具同樣有效成分的「副廠藥」亦可,「原廠藥英文是brand-name drug,副廠是generic drug,副不等於差一些」,只是原廠藥擁有專利,一般可在市場獨家賣15至20年,然後其他藥廠就可按配方製藥,而應買衛生署註冊藥物,因為註冊藥物須就「生體可用率」及「生體相等性」交報告,證明與原廠藥有相同藥效。

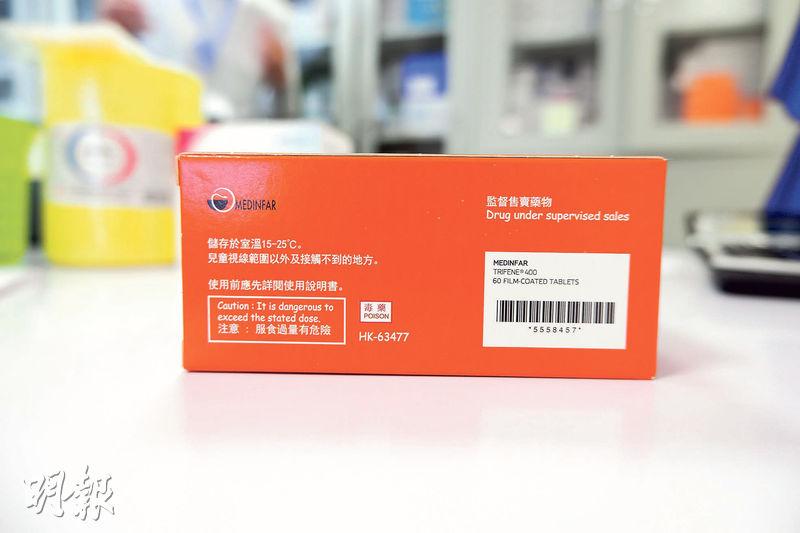

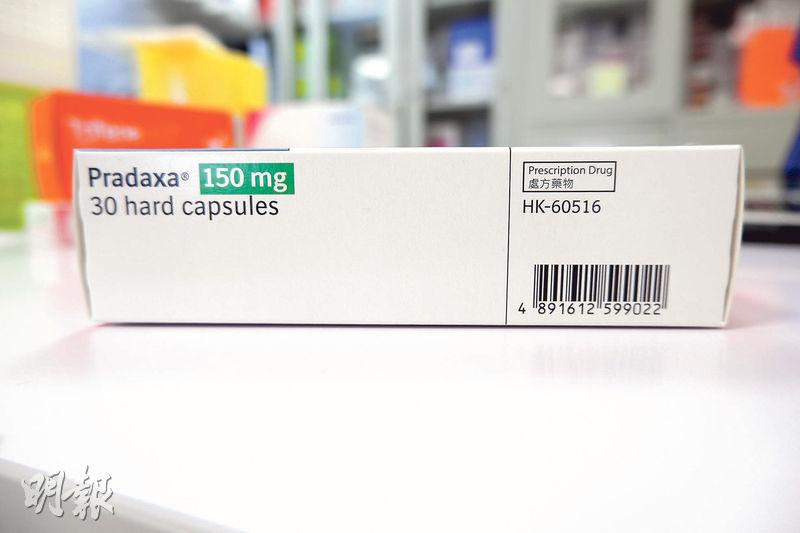

2.處方藥vs.非處方藥

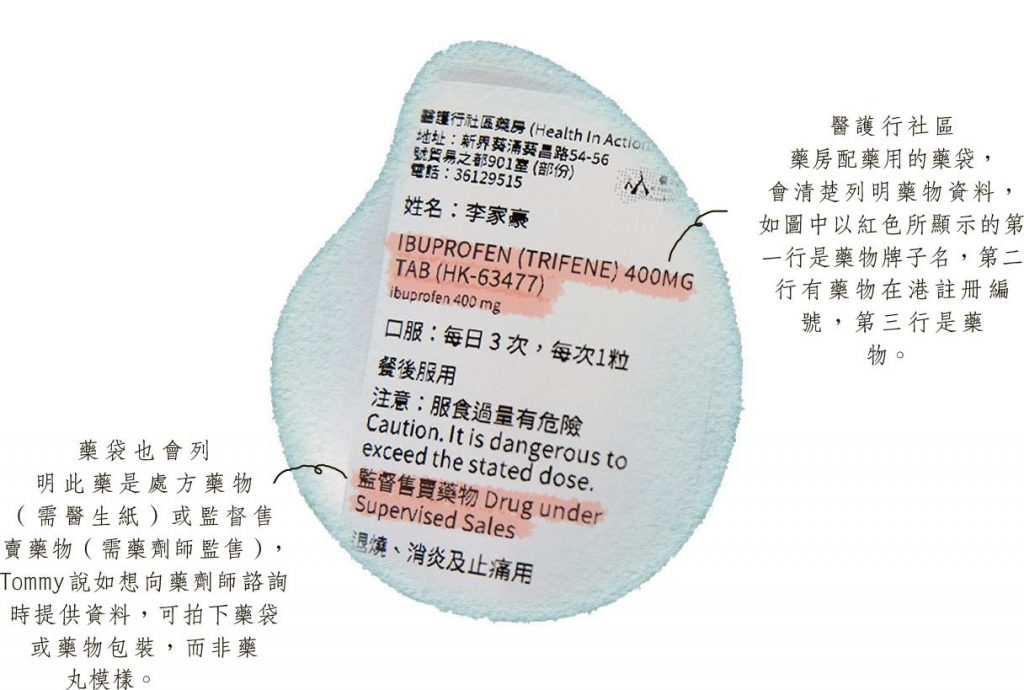

藥物有分處方及非處方藥,處方藥如降膽固醇藥必須帶同醫生紙,藥房才會售賣;非處方藥大致又分需藥劑師監售,如布洛芬,以及不需藥劑師監售,如撲熱息痛。Tommy說社區藥房在藥袋標籤上會做足,印上病人名字、藥物牌子名、藥名、服用方式等,也會列明是「監督售賣藥物」、「處方藥物」,以及列出原藥盒上如「服食過量有危險」的注意事項,另也有開藥日期,排裝的藥在包裝上可找到有效日期,但拆散的一粒粒藥丸則沒有這項資訊,Tommy會建議市民,配藥日期起計半年後就不要再服用。

3.「毒藥」食唔食得

一些藥物盒裝上會印上「毒藥POISON」字眼,意思並非食完會中毒,其實是用於以上限制銷售的分類,如2023年10月起撲熱息痛將列為《藥劑業及毒藥規例》下「毒藥表」的第二部,即只准於持牌藥房及藥行發售,而實際上大部分便利店、超市都有持牌,有網購平台則表示會研究條文或申請牌照。

市民掌握健康管理 紓公營醫療壓力

小冊子內容深入淺出,「醫護行者」創辦人、醫生范寧提出,大家是時候學懂做一個「精靈照顧者」,「在現時整個醫療文化,以及香港要應對將來人口上的需要時,如果仍是有病就去睇醫生的模式就唔掂」,「健康管理是由個人家庭做起,面對將來公營醫療壓力變大,尤其對於低下階層,或資源比較缺乏的人而言,雖然我見到其實好多中產都好徬徨,無論如何,我們需要自己掌握健康管理,在香港這樣教育水平高的城市,大家應該做得到」,他強調社區藥房宗旨不是為賣藥,而是為社區賦權(empower)。醫護行者傳訊主任廖樂欣補充,從上次到今次搶藥,大家也有從中學習及進步,「我覺得意識很重要,大家可藉今次察覺可做足工夫,知道到底是怎麼回事,主動接收資訊,做多一步,甚至可為全家人去準備適當的看門口藥」。

盼建「家庭藥劑師」概念

談到搶藥潮反映什麼值得關注的醫療議題,香港醫院藥劑師學會會長崔俊明及范寧都提到「家庭藥劑師」的概念,范寧說政府去年底公布《基層醫療健康藍圖》,提及「一人一家庭醫生」,「我們很認同,何不也建立家庭藥劑師的概念?」崔俊明亦說現時情况是很多人到藥房買藥,會問售貨員應買哪種藥,「等於去私家診所問登記姑娘有病點醫」,他認為首先需規管有「藥」字的零售店舖如藥房、藥行必須有藥劑師,「不然就改名乜乜行、乜乜莊,不要有個『藥』字」,營業時間內亦必須有藥劑師在場,並非只在某時段當值。

崔俊明說,「家庭藥劑師可幫病人整理食藥問題,減低入急症室、入院的人數」,「家庭醫生的意思是在找專科醫生前,先問自己屋企的醫生,同樣有藥物問題先問藥劑師,不是立即去看私家診所、醫院」。他也點出家庭藥劑師並非叫人完全不用看醫生,「如藥劑師發現你的發燒不簡單,可能有細菌感染,會轉介你看醫生」。

崔俊明近日亦不斷強調,「如果病情持續3日發高燒,就不要繼續食成藥,立即去看醫生」。通關之後,他忠告:「對於內地同胞,要知道在香港,兩種口服抗病毒特效藥,輝瑞及默沙東,在藥房是買不到的,有得賣都是水貨、假貨,只有醫院及私家醫生開才有,即一定要看醫生」。至於香港人,他同樣提醒不要買沒在港註冊的水貨、印度貨,「藥房賣未註冊藥是犯法的,累死市民,藥千祈別買水貨」。第二個貼士,不要恐慌,「儲存藥物無可厚非,看門口藥是可以買的,但記住5日就夠,不是愈多愈好,如果5日都控制不到病情,沒有改善,看醫生會更好」。如果一日退燒藥都儲不到?「那就用非藥物治療,飲水、休息,用溫水冲涼,不要用冰水凍水,表面血管突然收縮會導致血壓上升,會覺得暈。多飲水去廁所,尿會把熱帶走,冰敷額頭就更直接」。

【藥物教育篇】

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 曾曉玲、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗