女人四十

慎防骨質小偷

【10月20日 世界骨質疏鬆日】很多人誤以為隨年紀漸長,「寒背」、變得矮小都是理所當然,因而忽略了潛在的骨質疏鬆症風險。仁安醫院骨科專科林健偉醫生指,無論是長者或40歲以上女性,都要特別注重骨骼健康,因為骨質疏鬆症並無任何徵兆,一旦跌倒即有骨折風險,大大影響活動能力。

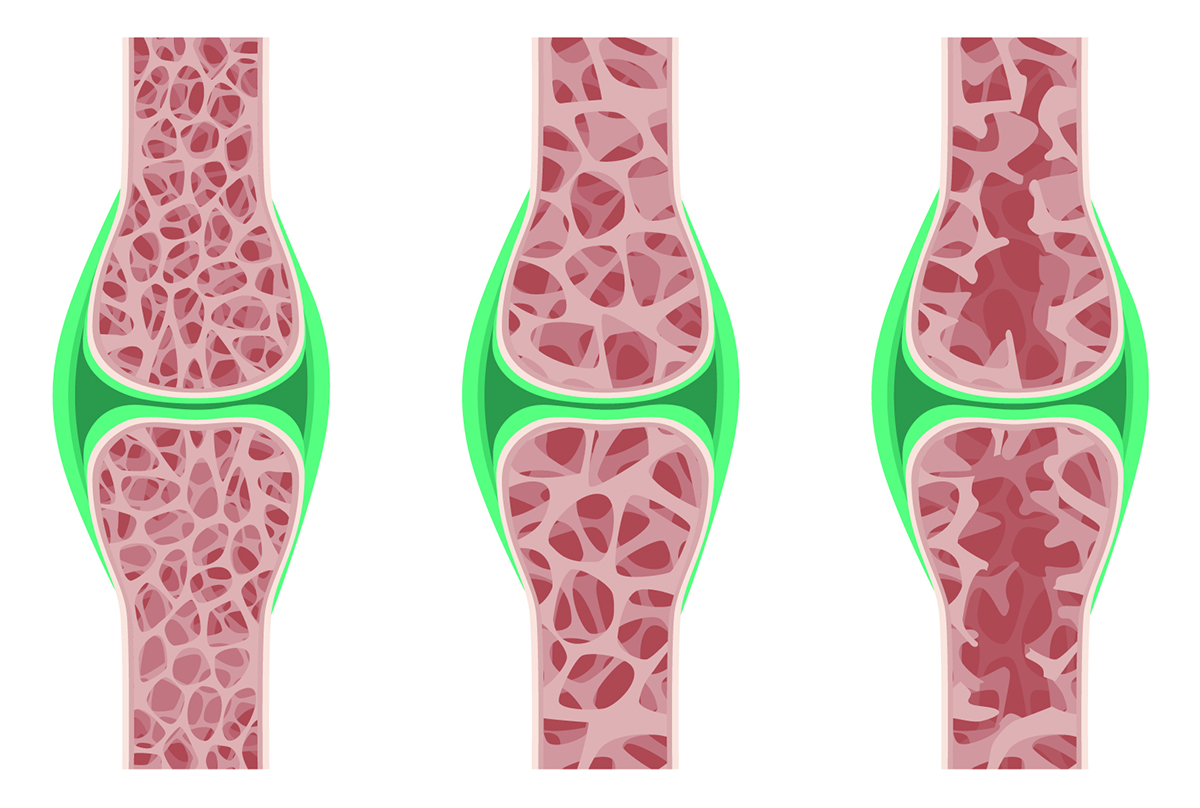

骨質流失 輕微碰撞易骨折

隨著年紀增長,骨質密度會逐漸流失,尤其是更年期後的婦女,體內雌性荷爾蒙水平下降,骨質流失速度會加快,患上骨質疏鬆症機會大增。林醫生提醒,除了成年女性外,患有類風濕關節炎、需長期服用類固醇藥物的病人,以及一些曾接受胃部切除手術的病人,亦是患上骨質疏鬆症的高危一族。

林醫生表示:「骨質疏鬆症本身不會導致跌倒,但骨質密度降低會令骨骼變得脆弱,非高能量創傷(如輕微碰撞或不小心跌倒)都會造成骨折。若病情嚴重的話,即使是輕輕一碰也會有骨折風險。」

髖關節骨折 死亡率高達三成

骨質疏鬆症最常導致脊柱、手腕及髖關節等位置的骨折。當40至50歲人士跌倒時,身體尚且能反應過來,多數用手支撐落地,故手腕骨折較常見;而60至70歲長者跌倒時未必能及時用手支撐,容易導致脊柱和髖關節骨折,而這類骨折的危險性較高。

其中髖關節骨折的病人,一年內死亡率高達兩至三成。林醫生表示:「髖關節骨折需要接受手術治療,長期卧牀容易誘發許多併發症,例如壓瘡、尿道炎及肺炎等。」

檢查骨質密度 預防骨質疏鬆

由於骨質疏鬆症並無任何病徵,其引致的骨折和併發症相對嚴重,故及早檢查骨質密度便非常重要。現時最準確的是「骨質密度檢查」(DEXA/DXA),利用兩種不同能量X光來檢測骨質密度。林醫生表示:「這項檢查主要分析病人的椎骨和髖關節兩處的骨質密度,若檢測結果低於-2.5便可確診為骨質疏鬆症。」他建議50歲以上或已停經的女性、有家族早發骨質疏鬆病史,或長期服用類固醇的病人,應開始接受相關檢查。

除了接受「骨質密度檢查」外,市民亦可以透過良好的生活習慣,預防骨質疏鬆症。「恒常運動是其中一個好方法,尤其是配合負重運動,能夠幫助身體吸收更多鈣質,並儲存在骨骼之中。『曬太陽』亦可以幫助身體製造更多維他命D,同樣可以令骨骼吸更多鈣質。在飲食方面,我們要保持營養均衡,亦可服用營養補充劑。一般人每日均可吸收1,000毫克鈣,再加200至400國際單位(IU)的維他命D。」

藥物針劑治療 控制骨質流失速度

已經確診骨質疏鬆症的患者,在上述的預防措施之上,亦需要接受藥物或針劑治療。林醫生說:「病人可選擇每日或每星期服用一次的藥物,通常需服藥一年半,並且再次接受『骨質密度檢查』。若果骨質密度流失情況未見改善,病人可能要轉用二線藥物。一般口服藥的副作用包括胃酸倒流、肌肉痛及爛牙等,因此,如病人牙齒狀況欠佳,未必能採納口服藥物。」至於針劑藥物較方便,只需每半年注射一次,副作用亦比口服藥物少。

林醫生補充:「家屬和照顧者可以鼓勵和陪伴病人多做運動、正常地吸收陽光,培養均衡飲食習慣,避免吸煙飲酒。此外,他們可提醒病人適時接受『骨質密度檢查』;或在醫生建議下服用鈣片及維他命D等補充劑,從而控制骨質疏鬆高危因素。」