展覽|造衫70多年 婆婆縫出自家品牌 回望本港製衣業演變

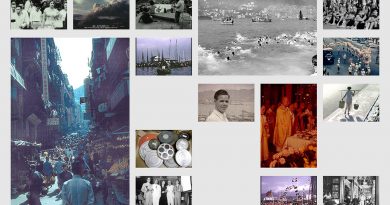

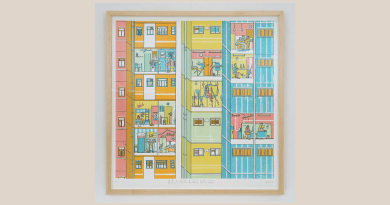

【明報專訊】13年來,小蘭(張春蘭)參與過97次市集,即平均每年現身7次。一頭銀髮的她在年輕人流連的市集裏特別突出,加上她性格活潑熱情,售賣的服飾簡約不老套,喜歡逛市集的人,應該都會記得她的自家品牌「小蘭訂造」。造衫造足70多年,原來小蘭無意間啟發了很多人。從事社區藝術及藝術教育的女兒方韻芝為媽媽策劃分三階段的「阿媽40 阿囡80」項目,分享小蘭的故事。「小蘭造衫」展覽以倒敘式述說小蘭2010年代後在香港,回帶到1940年代在廣東汕頭的製衣經歷,從側面回望香港的製衣業演變。

看着展覽名稱「阿媽40 阿囡80:小蘭造衫」,心裏不禁疑問:怎麼媽媽的年紀比女兒還要小?也許知道大家都會對此感到好奇,擔任展覽顧問的電影美術及服裝指導張西美率先介紹那不是指年歲,而是媽媽和女兒出生的年代,剛好兩代人相距40年。

張西美坦言未接觸這次計劃時,不認識「小蘭訂造」,看過品牌服飾後認為其款式平常,手工不是特別出色,卻覺得「根本是超越時裝」。展覽沒有偏重介紹小蘭的服飾,反而退一步將她的製衣經歷與時代扣連。

憶配給年代製衣 布料難得

小蘭出生及成長於廣東汕頭,回溯1950至1970年代,一般家庭負擔不起購買成衣,普遍都是自行製衣。小蘭自小跟母親學造衫,軍裝、唐裝、恤衫、西裝等各類男女老幼的服裝都會造,後來更接起附近幾條村的服裝訂單。不過當年布料屬珍貴資源,1950年代初,中國開始實行全民供給體制,人民要用票證購買基本生活物資,包括布票。據展覽資料,起初每人每年獲配給20呎布料,在供應緊張時期,減至只獲配3呎(約1米)。回到現在,1米布只可造一件上衣或一條褲。小蘭憶起舊時幫客人造衫後,就連剩餘布碎也要歸還。

在家自設工場 邊湊女邊製衣

1980年,小蘭從汕頭來到香港,找到製衣工作。那年代是香港製衣業的黄金時期,香港成衣出口曾位居世界第一,大型工廠趕貨期間會外發訂單,不少已婚婦女都會接單,在家自設工場,小蘭不例外,她邊照顧女兒,邊與鄰居分工合作完成不同車衣工序。隨後製造業工廠生產線北移,小蘭轉戰街頭擺賣,但小販生意難做,便轉行了。2011年,退休的小蘭在女兒鼓勵下參與市集,至今累積近百次經驗。這次展覽,小蘭既是主角,又可從她身上看見昔日製造業工人的影子。

小蘭擅長觀察,即使有平面紙樣,她堅持「要依照你身材來造」。展覽期間,她不減熱誠,興奮得在架上或袋中取出展覽衣物,興致勃勃地讓觀眾試穿,又打量觀眾身材,主動建議「下面要造闊小小」。自小的訓練使她掌握各類布料使用,為各人構想出最合身的衣服。繼標誌雞仔袋後,近年又設計出立體鴨仔袋,靈感源源不絕,亦展現她對製衣的熱愛。

「你說那些衣服漂亮不漂亮呢?是不是藝術呢?我覺得都不重要,對於我來說一向做手工,第一個滿足就是你喜歡所做的,每一次有機會出去跟人家交流。」張西美說。她欣賞小蘭頭腦靈活,充滿心思,「現在的設計師做不到這樣的東西,他要想到、做到才行」,「另一重點就是難得女兒找到一樣東西可以跟媽媽一起做」。展覽最後叫觀眾選一項製衣物件來代表母女或母子關係,問回小蘭,她馬上回答:「鈕扣!咪扣住囉,我扣佢!」

相關閲讀:【展覽】回顧香港紡織工業半世紀歷史 展出不同年代紡織機器及經典時裝

阿媽40 阿囡80:小蘭造衫

日期:即日至7月1日

時間:上午10:00至晚上8:00

地點:賽馬會創意藝術中心中央庭園(石硤尾白田街30號)

文:何詩韻

[開眼 藝述速遞]